|

|

Институт этнологии и антропологии РАН

Звиденная Оксана Олеговна

|

Тазы. Искусство, промыслы и ремесла

Богатый растительный и животный мир тайги, рек, гор давал тазам в избытке материал для домашнего производства, народного декоративного искусства, вдохновлял своими формами, наполнял мастеров идеями.

Поскольку тазы до начала XX в. считались «окитаенной частью» удэгейцев и как этническая общность не выделялись, то все материалы, которые собирались исследователями прошлых веков и составившие музейные фонды, атрибутировались как удэгейские либо нанайские. В советский период родственные отношения с китайцами также негативно сказались на тазах. Массовые выселения китайских подданных и дальнейшие геополитические конфликты с самим государством привели к забвению тазов как отдельной этнической общности, а их культура рассматривалась как составная часть в контексте удэгейской. Отдельных работ по изучению декоративно-прикладного искусства тазов не велось и пока не существует. Поэтому на сегодняшний день мы хорошо знаем изменения, которые произошли в культуре тазов относительно языка, календарной обрядности, материальной культуры и др., но не знаем про трансформацию традиционного прикладного искусства и творчества, которое, несомненно, должно присутствовать в симбиозе двух уникальных культур.

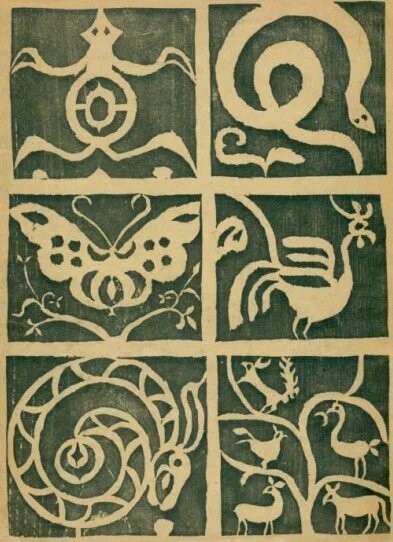

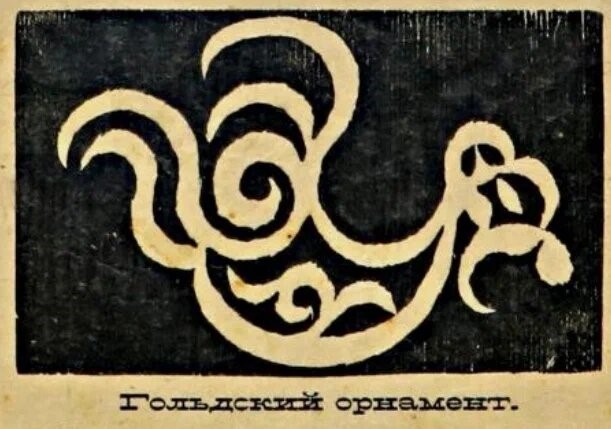

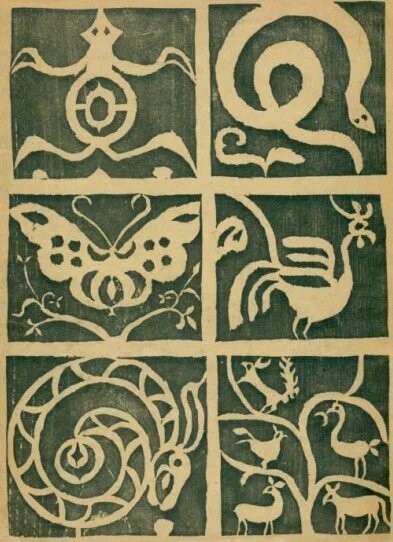

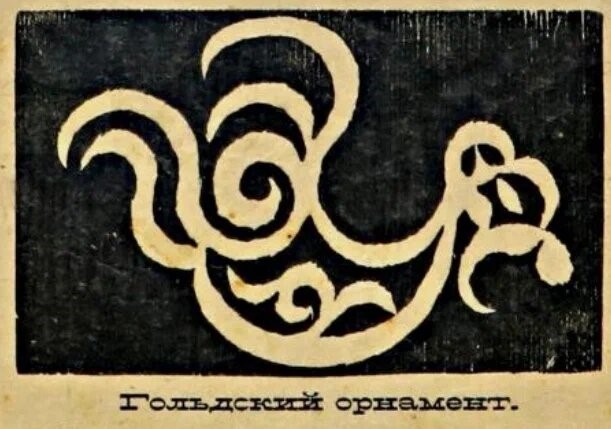

Декоративно-прикладное искусство тазов до китайского влияния идентично искусству аборигенов приморской части Амуро-Сахалинского этнографического региона – удэгейцам, нанайцам, орочам и т.д., Папка 2 (Для страницы народа) à 2.1. (Материальная культура) Фото 16 МК. Орнамент гольдов из книги Верования гольдов И.Лопатина) оно разнообразно и включало: создание изделий из кожи животных и рыбьей кожи, шитье одежды из ткани и меха, вышивку, аппликацию, плетение, орнаментальное искусство, резьбу по дереву, когда-то знали работу с металлом и т. д.

Орнамент гольдов. Из книги «Верования гольдов. Наблюдения: на правах

рукописи», 1919г., И. Лопатин.

Орнамент гольдов. Из книги «Верования гольдов. Наблюдения: на правах

рукописи», 1919г., И. Лопатин.

В искусстве тазов прослеживалось две ветви – женское и мужское домашнее художественное ремесло и производство орудий промысла.

Фото экспозиционной витрины изделий из бересты в музее Института истории,

археологии и этнографии ДВО РАН, г. Владивосток. Фото О.О. Звиденной.

Фото экспозиционной витрины изделий из бересты в музее Института истории,

археологии и этнографии ДВО РАН, г. Владивосток. Фото О.О. Звиденной.

Женщины работали с мягкими материалами – рыбьей кожей, ровдугой, тканью, мехом, а также с берестой, создавая одежду, головные уборы, обувь, сумочки для рукоделия и коробочки для хранения, многие предметы могли приравниваться к произведениям искусства.

Посуда. Железный котел для приготовления пищи, рядом плетеная корзина. Фото

Николай Цой, с. Михайловка, 2016 г.

Посуда. Железный котел для приготовления пищи, рядом плетеная корзина. Фото

Николай Цой, с. Михайловка, 2016 г.

Предметы быта, домашнюю утварь, посуду чаще обменивали или покупали у китайцев. Для оформления предметов использовали разнообразные приемы: аппликацию, вышивку, тиснение, роспись, меховую мозаику и плетение.

Мужчины работали с деревом, костью, металлом. Изделия изготавливались для своей семьи или для родственников, особенно если это касалось работы с металлом, такими навыками обладали не многие тазы. Это были различные чашки, ложки, столики для еды, столики для разделки, разделочные доски сырой рыбы и мяса, большие деревянные блюда, емкости для хранения жира, предметы для промысла – ловушки, лыжи, нарты и т. д., позднее – орудия для обработки земли – мотыги, тяпки и т. д. Ранее основным материалом для изготовления одежды и обуви была рыбья кожа. Из нее же изготавливались нитки для пришивания узоров, а из вываренной – рыбий клей, который использовали для украшения одежды в технике аппликации. Одежда из рыбьей кожи надевалась поверх одежды из ровдуги, чтобы предохранить от холода и влаги.

Нитки. Первая половина XX в. Коллекция Русского этнографического музея

(РЭМ).

Нитки. Первая половина XX в. Коллекция Русского этнографического музея

(РЭМ).

Нитки для сшивания кожи изготавливали из ножных и шейных сухожилий оленя

лу ся

.

Особенно богато декорировалась одежда женщин. Она украшалась узорными вышивками, использовались многоцветные полосы. Появление ткани и шелковых ниток постепенно вытеснило кожу домашней выделки и мех. Аппликация и роспись по рыбьей коже заменилась на вышивку шелком, аппликацию из ткани, повысилась насыщенность и разнообразие цвета при изготовлении вещей для носки. На смену утеплителю из меха пришел утеплитель из ваты. Для праздничной одежды начали использовать разноцветные китайские ткани с готовым орнаментом.

Фрагмент орнамента женского праздничного халата. Музейная экспозиция

сельского клуба с. Михайловка, Ольгинского района.

Фрагмент орнамента женского праздничного халата. Музейная экспозиция

сельского клуба с. Михайловка, Ольгинского района.

Вид орнамента – растительный, геометрический и спирально-ленточный. Геометрический встречался в изделиях из бересты, в резьбе по дереву и т. д. Растительный использовался в вышивке, где тонкие линии могли оканчиваться трилистником. Спирально-ленточный составляет основу орнаментального искусства, он состоит из небольших компонентов – линий, спиралей, узких лент и т. д.

Орнамент гольдов. Деталь. Из книги «Верования гольдов. Наблюдения: на правах

рукописи», 1919г., И. Лопатин.

Орнамент гольдов. Деталь. Из книги «Верования гольдов. Наблюдения: на правах

рукописи», 1919г., И. Лопатин.

Иногда в нем могут прослеживаться зооморфные мотивы.

Облаковидный орнамент встречался в отдельных элементах, а зооморфный мог встречаться только в ритуальных предметах.

В настоящее время тазы одеваются, как все жители окружающих сел. Из традиционных остались иногда одеваемые китайские черные штаны и фуфайка.

Берестяные короба (Фā) разного размера, для хранения продуктов, сбора ягод.

Экспозиция в с. Михайловка. Фото Николай Цой, с. Михайловка, 2016

Берестяные короба (Фā) разного размера, для хранения продуктов, сбора ягод.

Экспозиция в с. Михайловка. Фото Николай Цой, с. Михайловка, 2016

Тазы считались хорошими специалистами по производству утвари из бересты

пейфа

. Заготавливали ее чаще всего весной. Снятую кору размачивали в воде, сворачивали в трубку и кипятили, чтобы сделать ее мягкой и эластичной. Из нитей конопли и крапивы при помощи моталки

фартингзэ

научились скручивать веревки. Из нитей конопли изготавливали рыболовные и охотничьи облавные сети. Плели их с помощью деревянной иглы, размер первых ячей измерялся по деревянным лекалам. Из камыша

вэйлуза

мастерили циновки; из корней и прутьев плели корзины (Подмаскин 2017: 149).

Резьба по дереву применялась мало, в основном это украшение домашней утвари, большие блюда, скребки, изготавливались деревянные подвески, техника резьбы была очень проста.

Сэвены – скульптурное изображение духов-помощников шаманов, обрядово-

ритуальная скульптура коренных народов Приморья. Фото Николай Цой, с.

Михайловка, 2016 г.

Сэвены – скульптурное изображение духов-помощников шаманов, обрядово-

ритуальная скульптура коренных народов Приморья. Фото Николай Цой, с.

Михайловка, 2016 г.

Главным выразительным средством оставалась пластика больших масс для изготовления культовой скульптуры, которая полностью была вытеснена китайскими буддийскими иконами.

С XIX в. тазам были известны кузнечество и металлообработка. Им были хорошо знакомы различные металлы – железо

тхие

(

тьие

), серебро

тхун

(

инза

), золото

тинзэ

(

синга

), медь

тунг

, олово

си

, свинец

чан

. Сам металл покупали у маньчжурских, китайских и русских купцов. Орудиями кузнечного промысла служили кузнечные меха

хунгся

, щипцы

сяо хутучанзэ

, молот

та цуизэ

, набор мелких молотков

сяоцуизэ

, а также наковальня и горн. Кузнецы отливали в каменных или глиняных формочках браслеты, кольца, серьги, подвески на одежду. Была известна и холодная обработка металлов (Подмаскин 2017: 141).

На сегодняшний день деятельность мастеров в области декоративно-прикладного искусства развита слабо, она сохраняется точечно на уровне домашних кустарных промыслов. Все предметы домашнего обихода используются фабричные; одежда, украшения покупаются и носят оттенок масc-маркета.

Есть надежда, что часть сохранившегося материального наследия удэгейцев, тазов, нанайцев южных районов Приморья удастся возродить и представить в музейных комплексах, которые постепенно начинают свое развитие в крае. В Ольгинском районе это Центр сохранения и развития традиционного образа жизни, хозяйствования и промыслов коренных малочисленных народов Приморского края «Тэму» (уд. «Касатка»). В селе Михайловка – сельский клуб с аутентичной экспозицией предметов хозяйствования, быта и духовной культуры.